研究背景:

埃迪卡拉紀-寒武紀過渡期是地球環境和生命演化的重要轉折點。這一時期,全球海平面上升、海洋氧化還原條件波動劇烈,導緻生物滅絕與輻射事件頻發。特别是埃迪卡拉生物群和小殼動物群的相繼滅絕,與碳同位素多次顯著負偏移(如BACE和SHICE事件)密切相關。這些碳同位素異常通常被認為是深部缺氧水體上升或火山活動釋放CO2的結果,但其具體機制仍存在争議。傳統觀點認為,早寒武世淺海缺氧事件的擴張導緻有機碳埋藏減少,從而引發碳同位素負偏移。然而,這一解釋未能充分揭示碳-氮循環之間的耦合關系及其對生物地球化學過程的調控作用。

氮作為生命必需元素,其循環對海洋環境變化高度敏感。傳統研究主要依賴沉積有機氮同位素(δ15Nbulk)解析古海洋氮循環,但受多種複雜過程疊加影響,結果難以準确反映真實情況(圖1)。近年來,研究發現沉積氮不僅存在于有機質中,還可通過固定铵(NH4+)形式進入矽酸鹽礦物晶格,形成“矽酸鹽結合氮”。這一無機氮形式在成岩過程中穩定性較高,能夠獨立記錄海洋氮循環的關鍵信息。特别是對厭氧氨氧化(Anammox)等特定代謝途徑的信号捕捉,為重建古海洋氧化還原結構和碳-氮耦合機制提供了新視角。

圖1 現代海洋複雜的氮生物地球化學過程

研究過程及研究意義:

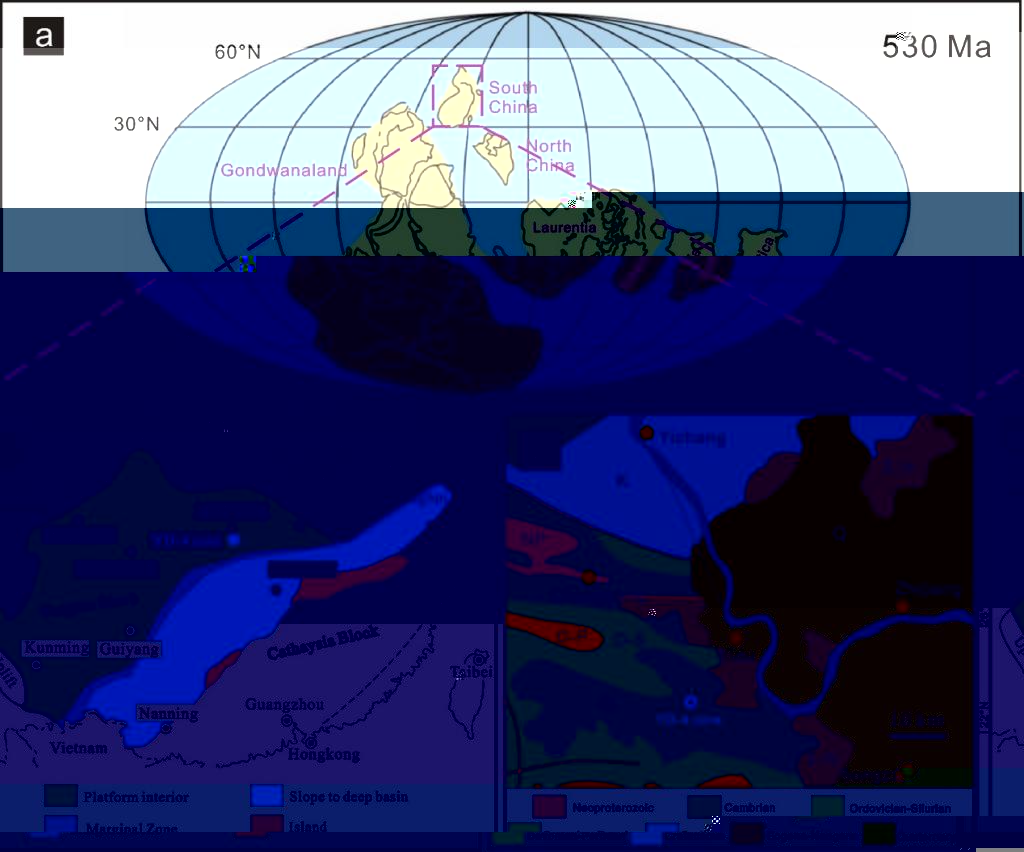

我院陳法錦教授、曹瀚升副教授及其課題組成員,以華南闆塊千米深鑽為研究對象(圖1),通過高分辨率矽酸鹽結合氮(δ15Nsilicate)與幹酪根結合氮(δ15Nkerogen)對華南揚子地塊下寒武統嚴家河組至石牌組進行高分辨同位素分析,旨在揭示寒武紀早期古海洋氮循環過程及碳—氮循環耦合機制。

圖2 早寒武世全球古地理圖及華南闆塊沉積環境

結果顯示,在SHICE事件期間,δ15Nkerogen顯著負偏(最低達-1.3‰),而δ15Nsilicate則異常正偏(峰值達+9.5‰),兩者偏移幅度高達10‰(圖3)。結合鈾(U)、钼(Mo)等氧化還原敏感元素,研究證實該時期揚子地區底層水體廣泛缺氧,表明厭氧铵氧化作用是導緻該時期δ15Nsilicate快速正偏的直接誘因,也代表了厭氧區存在大量且活躍的厭氧铵氧化細菌。

圖3 華南寒武紀早期多形态氮同位素化學地層序列曲線

這一發現揭示了化學自養微生物活動在碳-氮循環耦合中的關鍵作用(圖4)。厭氧氨氧化菌作為化學自養微生物,優先利用14NH4+參與反應,導緻殘餘NH4+富集15N,并通過矽酸鹽固定保存下來;同時,其代謝産生12C富集有機質進一步驅動了碳同位素負偏移。在埃迪卡拉紀-寒武紀有機質中缺乏可靠的生物标志化合物情況下,并提出厭氧铵氧化細菌等化能自養菌的繁盛可能是導緻該時期海水有機碳庫碳同位素(δ13Corg)斷崖式負偏的重要原因之一,創新性利用矽酸鹽結合氮同位素,為古海洋氮循環重建提供了新方法—多形态氮同位素,可以有效揭示功能性細菌的活動證據。

圖4 華南寒武紀早期古海洋氮循環過程的概念模型

研究成果:

該成果“Regulation of carbon-nitrogen cycle by chemoautotrophic bacteria during the early Cambrian: Evidence from the silicate-bound nitrogen in the Yangtze Block, South China”于2025年發表在國際地學領域著名期刊Precambrian Research (中科院二區TOP期刊)。太阳集团app首页為論文第一單位,曹瀚升副教授為第一作者,陳法錦教授為通訊作者。研究獲國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等資助。

Citation: Cao, H.S, Huang, H.L, Wang, Z.Y, Chen, F.J, Wei, K., Hou, Q.H, Chen, C.Q., 2025. Regulation of carbon–nitrogen cycle by chemoautotrophic bacteria during the early Cambrian: Evidence from the silicate-bound nitrogen in the Yangtze Block, South China. Precambrian Research, 418, 107703.

全文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.precamres.2025.107703